アイテム詳細

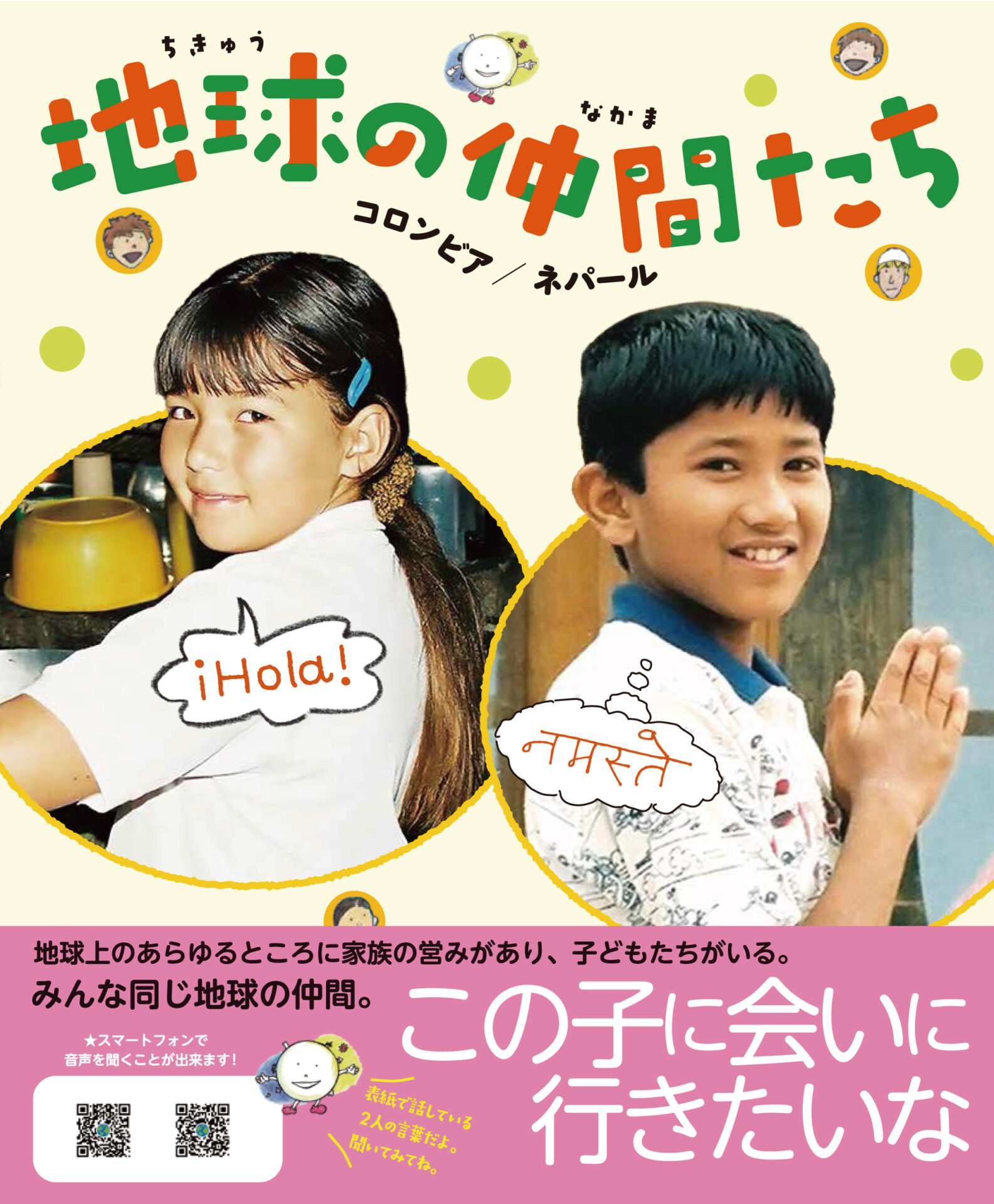

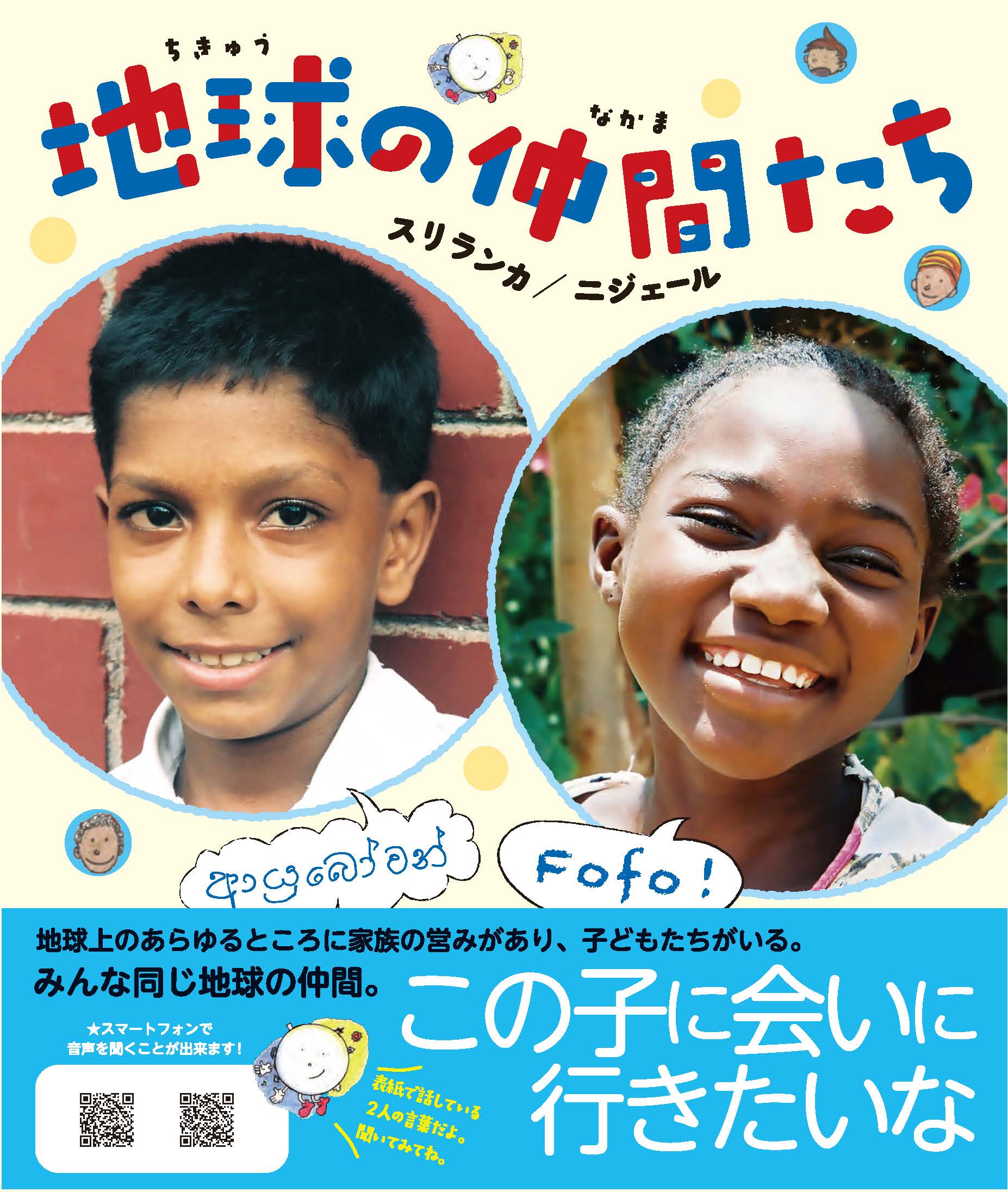

地球の仲間たち コロンビア/ネパール

開発教育を考える会 編

アクティブラーニングにも役立つフォトランゲージ教材が絵本になりました。

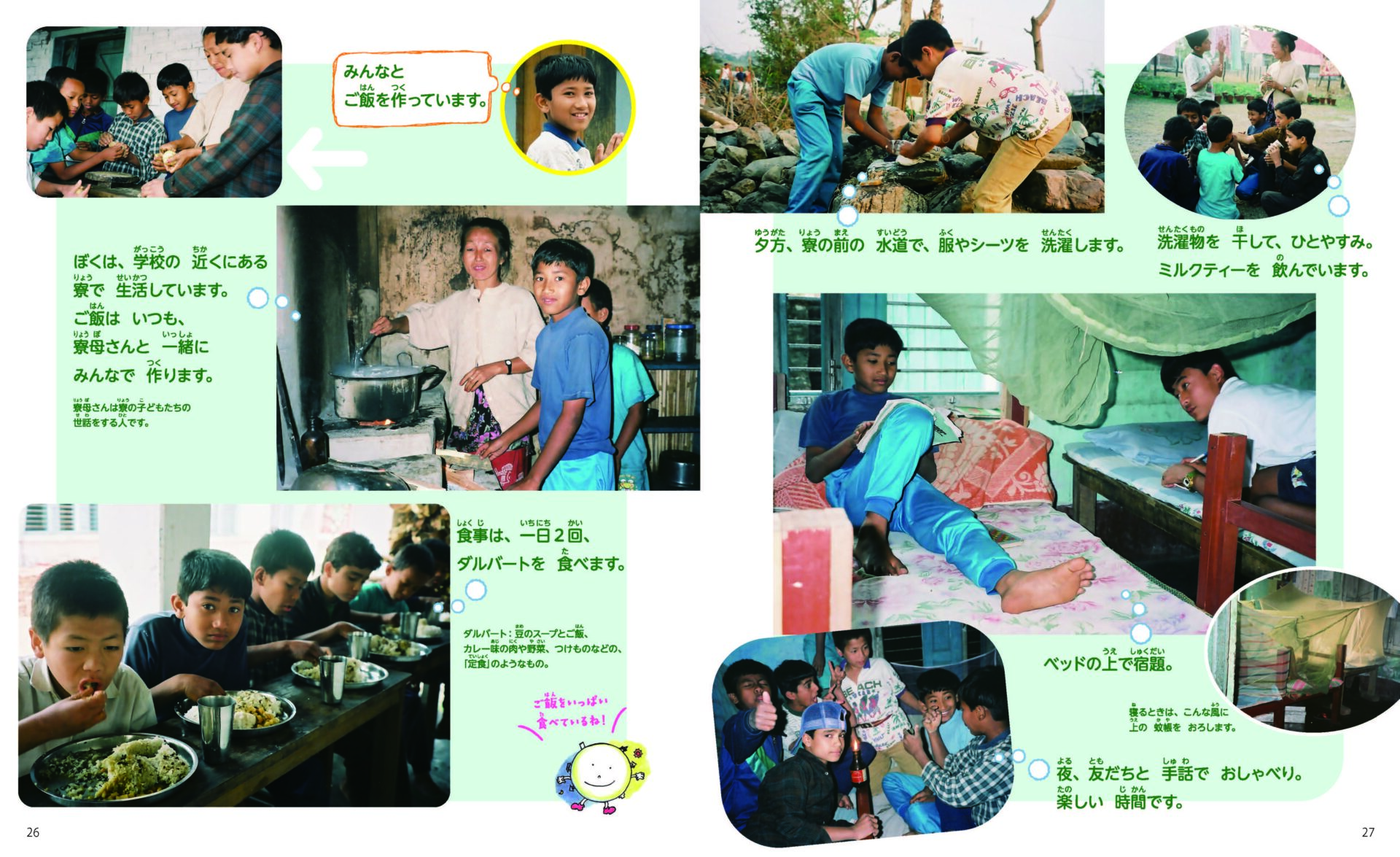

この写真から、どんなことがわかるかな?「地球ちゃん」の案内で、写真を見て「なにをしているところ?」という問いかけの答えをさがしたり、学校生活や日々の暮らしの様子から、自分と同じところやちがうところを見つけたり。青年海外協力隊員たちが生活を共にする中で撮影した写真が、現地の子どものくらしを生き生きと物語ります。

子どもたちは国に対する知識や理解よりも前に、一人の「人」として同じ地球にくらす「仲間」に出会い、その子を通して、「自分」にも出会っていくことになるでしょう。国際理解の第一歩となる絵本。

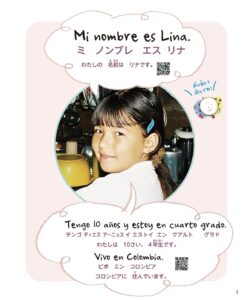

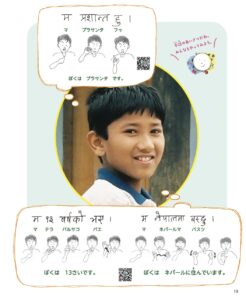

「スリランカ/ニジェール」に続く第2弾は、コロンビアのリナさんとネパールのプラサンタさんが登場。

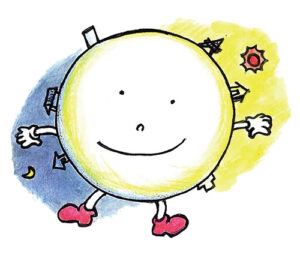

「地球ちゃん」の案内で、ふたりの生活を見にいきましょう!

地球ちゃん

地球ちゃん

『地球の仲間たち』にこめた思い

1980年代、東アフリカの干ばつがさかんに報道されていたころ、にこやかに笑うケニアの少年の写真を見せると「うそだ!笑えるはずがない」と、普段のアフリカを拒否した生徒がいました。その時が私たちの開発教育の出発点でした。

「かわいそう」が先に立つ国際理解ではなく、お互いの顔が見え、共に感じ共に考えることができる心を育てたい。そのような思いから、活動を始めました。

地球上のあらゆるところに家族の営みがあり、子どもたちがいる。それぞれの土地の気候風土にあった生活があり、文化がある。その文化には優劣がつけられないこと、みな同じ仲間であることを知らせたい。

どんな時も変わらない、私たちの原点です。

開発教育を考える会(Group Chkyu) 代表 臼井香里

(リーフレットより抜粋)

子どもが読んでいる傍らで

子どもをひざに乗せていっしょに

教室で子どもたちとともに

子どもたちだけで

子どもがひとりで・・・

いろんな読み方があります。

大切にしたいのは、読んでいる子どもと本に登場している子どもとの「出会い」。

国について知ることも大事ですが、それよりもまず、世界のさまざまなところで、同じように生きている「地球の仲間」に出会ってほしい。そんな願いをこめて、この本をつくりました。

「えっ、こんなことするんだ。」

「あ、わたしとおんなじ。」

感じ方、受け止め方はいろいろですが、みんな正解。

さらに「どうしてそう思ったの。」「あなたならどうする。」といった会話が生まれていくこともあるでしょう。

この本をきっかけにした小さな出会いが、「ともに生きる仲間」としての心を育てることを願います。

また、子どもたち同士が温かくつながっていくお手伝いになれば、とてもうれしいです。

(開発教育を考える会)

*絵本の中のQRを読み取ると、リナさん、プラサンタさんの

ことばを音声で聞くことができます。

取材者からのメッセージ

福澄聡子(コロンビア)

私が赴任したのはまだ治安の不安定さが大きく取り上げられていたころです。しかし、職場ですぐに友人ができ、コロンビアの人の温かさに、こんな親切な人たちがこの世にいるのか、と思うようになりました。

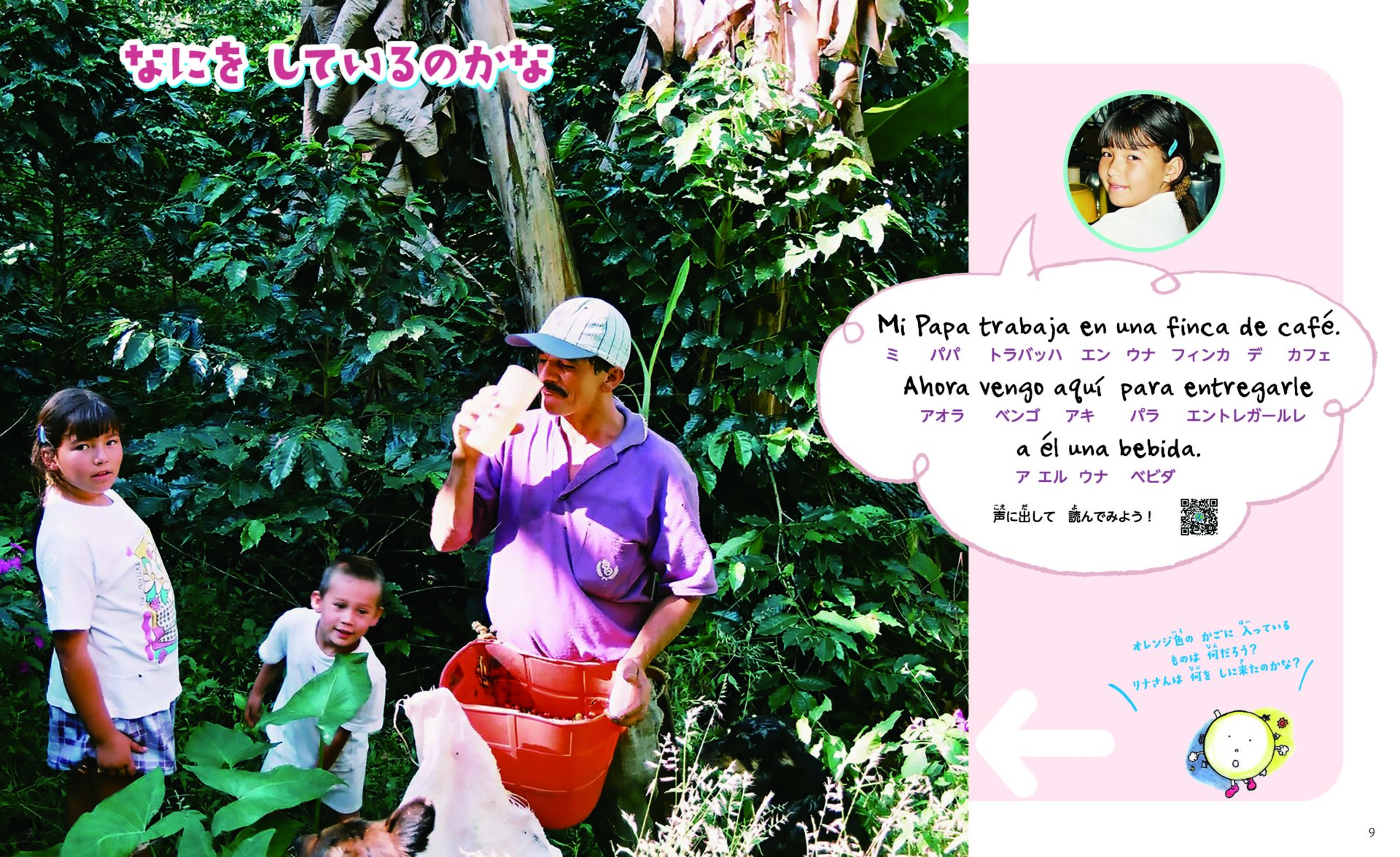

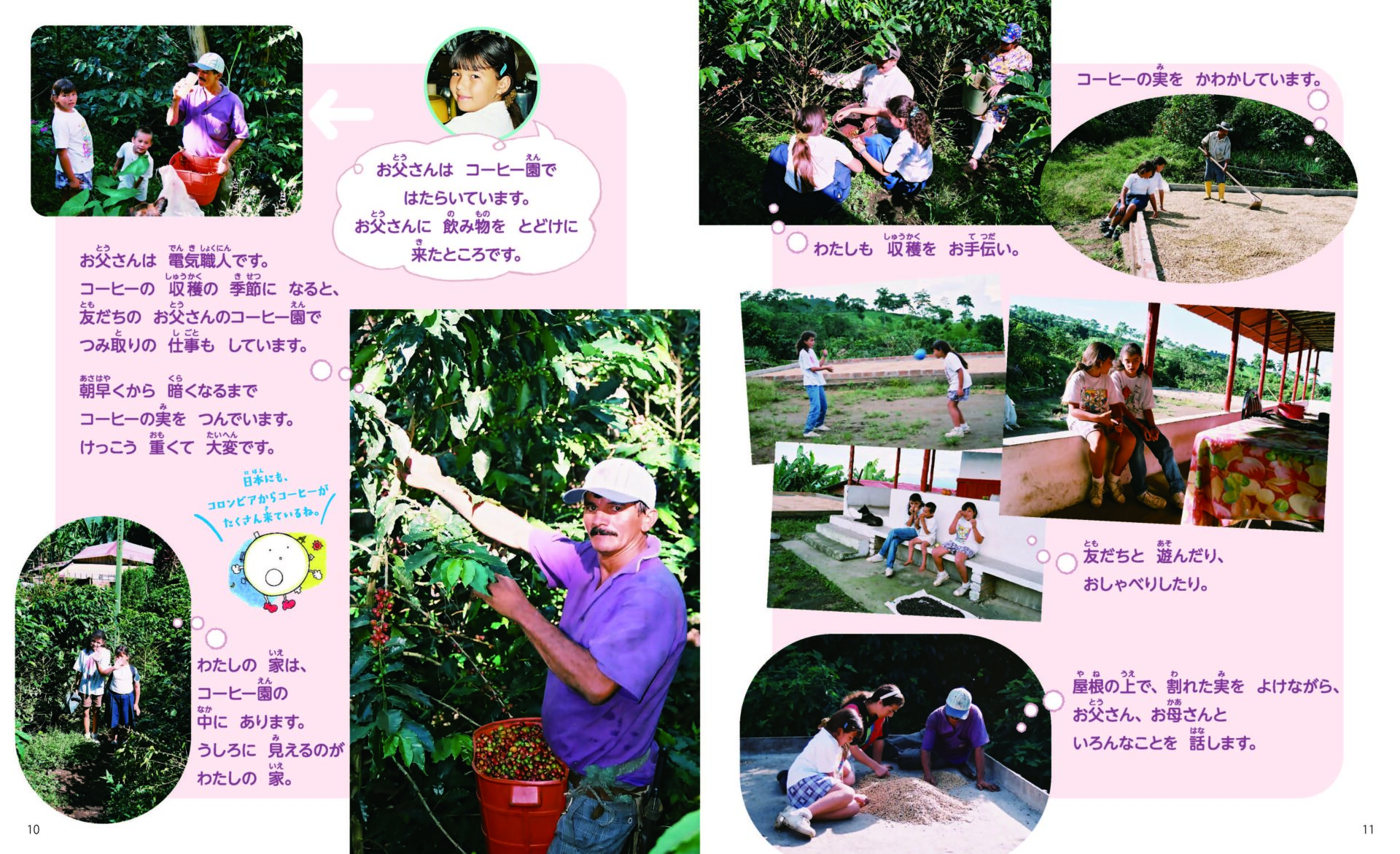

赴任して最初の週末にその友人の田舎に連れて行ってもらい、親族を集めて豚を1頭料理して歓待してくれました。そこで出会ったのが、彼女の姪のリナです。コーヒー畑の中に建つ家で親子4人仲良く暮らし、楽しそうに学校に通い、コーヒーの手入れのお手伝いをする、まるで想像していた通りのコロンビアの子供たちの生活でした。生活は決して豊かではないのですが、子供たちはのびのびと暮らしているように見えました。

彼らについて特別だったこと、それはゲリラの危険が少ない、私が入れる田舎に住んでいたことでした。現在どこまで平和になったのか正しくはわかりませんが、それでもコロンビア人が自慢げに、コロンビアは前よりずっと平和でよくなった、と語ってくれることくらい嬉しいことはありません。どうかコロンビアの平和がずっと続いて、子供たちが幸せに暮らせるようにと祈っています。

土橋泰子(ネパール)

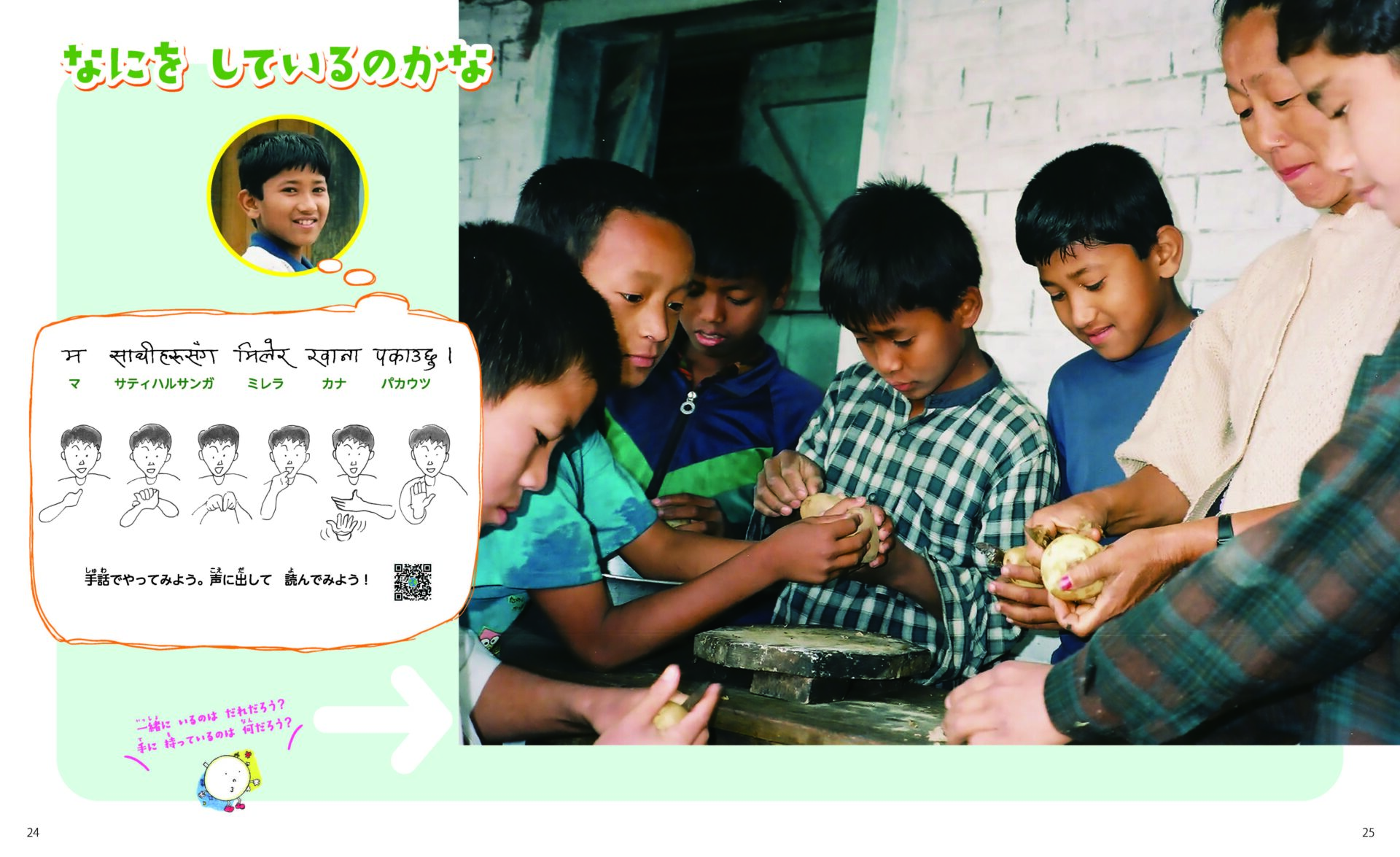

私が赴任したのは、当時創立4年目で地域の人々の寄付金で建てられた学校でした。

まだネパール手話が作られている最中で、辞典はありませんでした。

私はまず子供たちからネパール手話を学ぶことから始めました。3ヶ月たち、「すぐに授業ができなくてごめんね」という私の言葉に対してプラサンタは「僕たちの言葉を必死で覚えて理解してくれようとする人に会ったのは初めて。だから嬉しい。ありがとう」と言ってくれました。今なお心に残り、私を支えてくれる言葉です。

プラサンタは聞こえない世界で生きてきて、手話という言葉に出会って、人とコミュニケーションできることが幸せと思っていました。だから、いつも生き生きとした表情で話し、いつも人を気遣う言葉をプレゼントしてくれて、悩んでいる時には親身になって聞いてくれました。それはプラサンタの友達、家族、先生も同じでした。

「分かろうとする気持ち」はみんなの心にありますね。

ワークシート(A4サイズでプリントしてお使いください)

この本を購入する→

楽天ブックス Amazon ひだまり舎BOOKSTORE

開発教育を考える会(かいはつきょういくをかんがえるかい)

青年海外協力隊(JOCV)に参加して、帰国後、教育に関わってきた者の集まりです。

いろいろな国の子どもたちの「普段の生活」を紹介することを目的とした開発教育教材「地球の仲間たち」シリーズを開発し、普及活動をしてきました。より詳しく知りたい方は、会のホームページをご覧ください。